可充电水系锌-二氧化锰电池因其优异的成本效益、本征安全性以及高理论容量,已成为极具吸引力的能源存储解决方案,特别适用于电网与离网储能系统。然而,锌负极与MnO₂正极自身的结构稳定性、电化学活性和离子扩散动力学,以及电解液的组成与稳定性(如Helmholtz层中的溶剂化行为和Zn²⁺水合离子的溶剂化结构)均对电池性能构成了显著限制。这些挑战迫切需要优化电极-电解质界面的稳定性和兼容性。在负极方面,锌与电解质的界面常受析氢反应、锌腐蚀以及枝晶生长等问题困扰;与此同时,MnO₂正极与电解质的界面也存在体积膨胀、扩散动力学缓慢和一系列副反应(如锰溶解、质子插层及电解液副反应等)的问题,这些因素会严重削弱电池的循环稳定性和电化学性能。上述问题共同削弱了电池的可逆性与循环寿命,成为其实际应用过程中亟需解决的重要障碍。

近日,菠菜担保网论坛姚亚刚教授团队提出了一种简便且可规模化的工程策略,通过在ZnSO₄电解液中引入硫辛酸钠(ST)分子,在电极与电解质之间构建稳定的双层界面。ST分子具有良好的亲锌性,首先通过调控水合Zn²⁺离子的溶剂化结构,部分置换其水合鞘中的H₂O分子,从而优化电解液环境,有效抑制腐蚀并削弱析氢反应。随后,ST阴离子在Helmholtz内层上的特异吸附重构了电双层结构,促进Zn²⁺的脱溶,并通过其捕获Zn²⁺的能力实现界面电荷分布的均匀化。在吸附过程中,界面上的ST分子发生原位聚合,形成由ZnS–有机无定形内层和聚合态硫辛酸锌外层组成的双层结构。其中,内层调节Zn²⁺的离子通量,外层则增强界面的机械强度。值得一提的是,ST分子中的二硫键可发生动态断裂与重组,使聚合界面具备自修复能力,能够修复损伤,并进一步提升电极-电解质界面的自调节性与适应性。凭借这一独特设计,ST增强的锌对称电池在60 mA cm⁻²高电流密度下实现了长达7800圈的超长循环寿命;同时,组装的锌锰全电池在2000 mA g⁻¹下经过10,000圈循环后容量衰减率仅为0.0014%。这一双层界面工程策略为实现长寿命锌锰全电池的发展提供了重要突破。

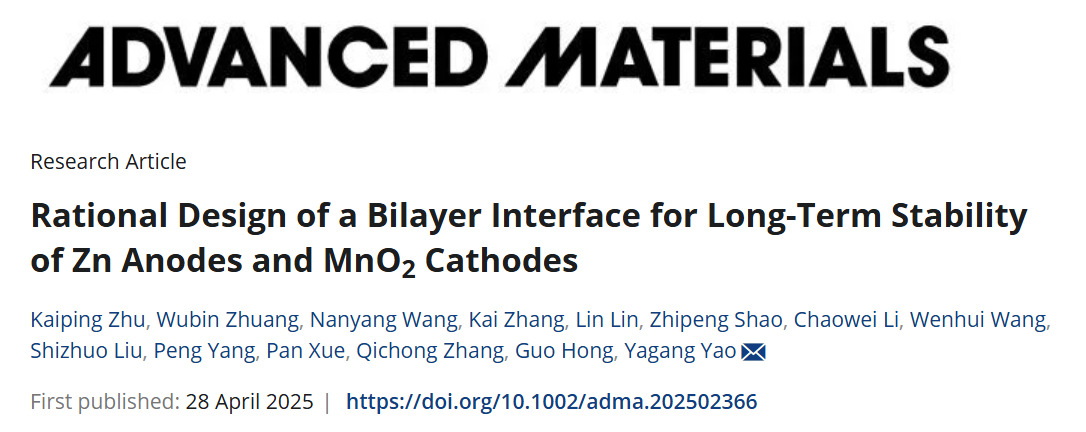

图1所示为双层界面的形成机理及潜在优势。本文通过电解液添加剂策略优化了电解液的溶剂化结构,构建了由ZnS–有机无定形内层和聚合态硫辛酸锌外层组成的双层结构。

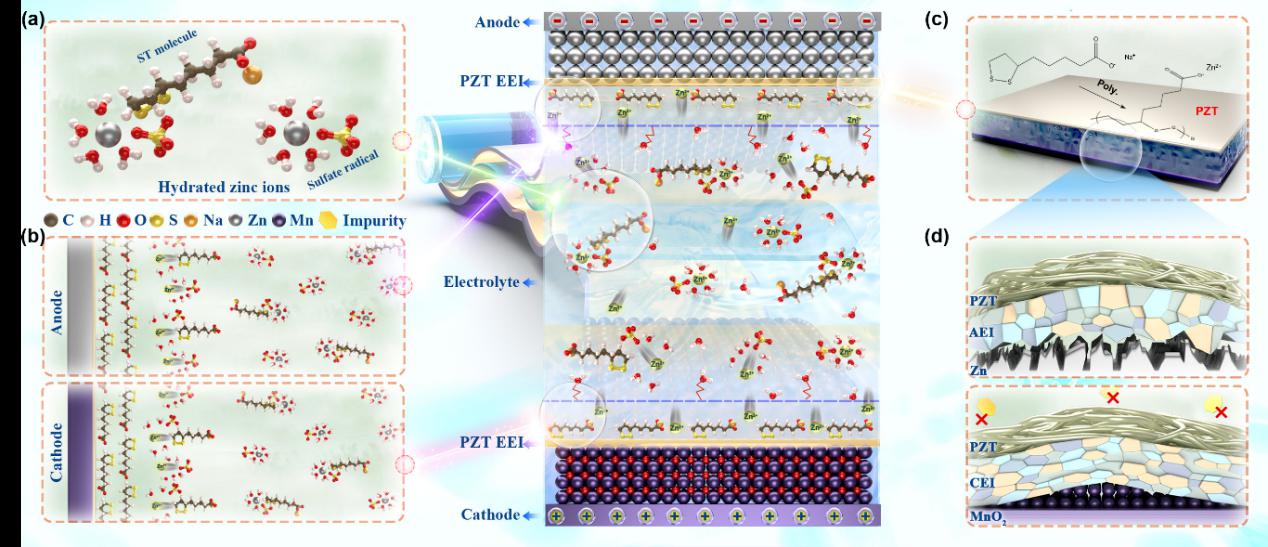

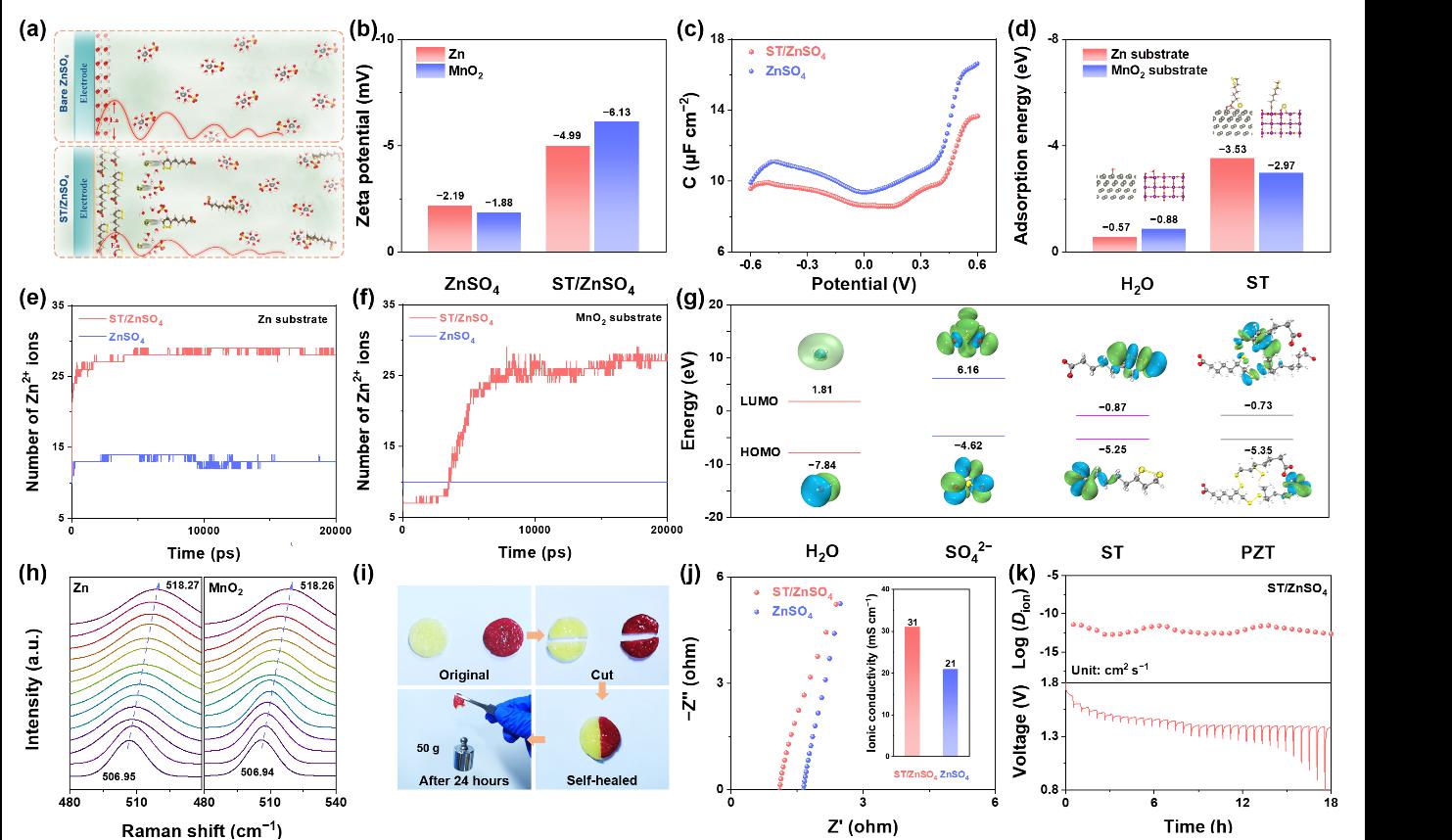

图2所示为ST分子在电解液中的作用机制。ST分子的引入优化了电解液的溶剂化结构,抑制了锌腐蚀和析氢副反应。

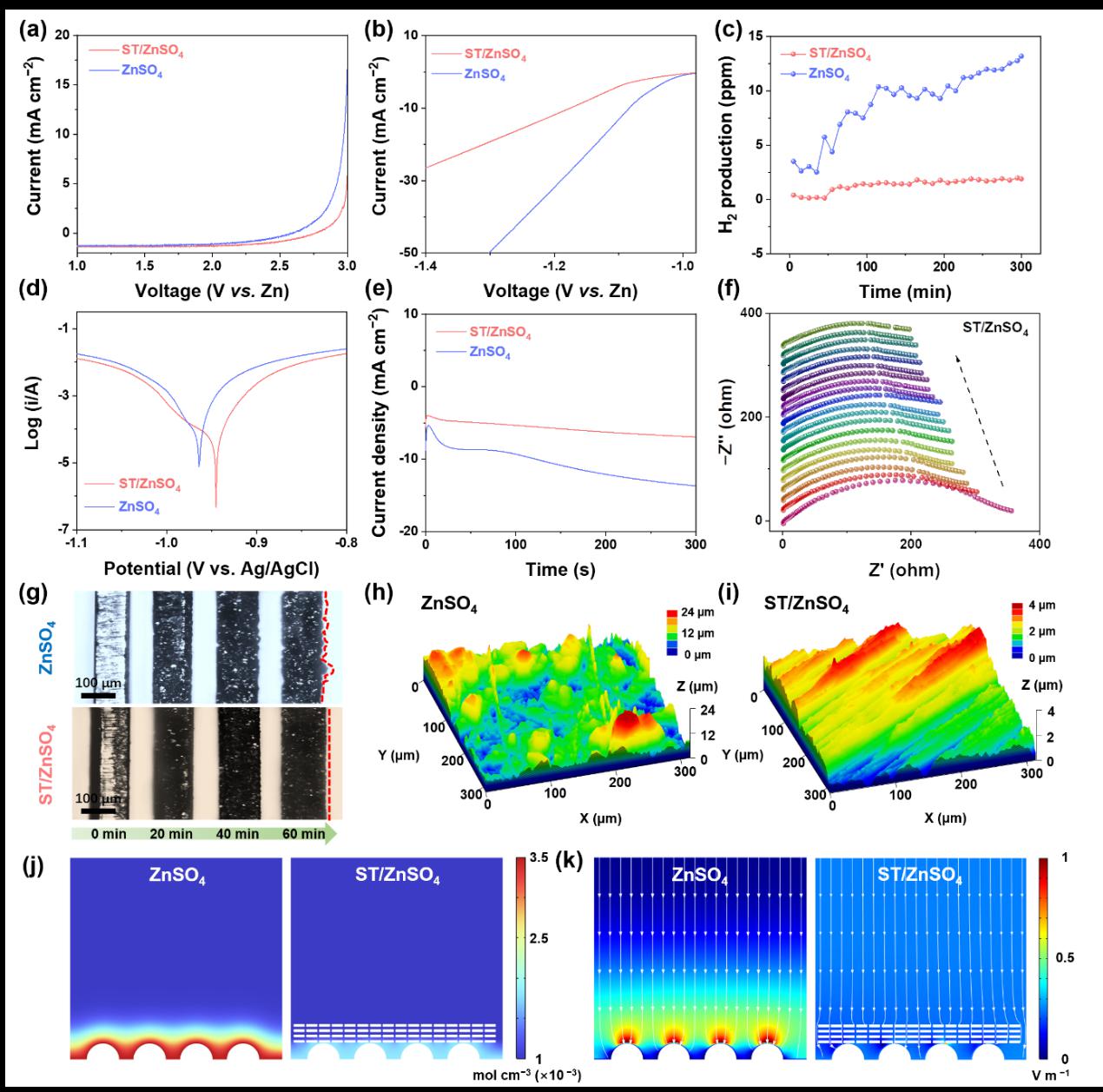

图3所示为ST分子在电极电解液界面的形成机理。ST分子的特异性吸附重构了Helmholtz内层结构,促进水合Zn²⁺的脱溶过程,并实现界面电荷分布的均匀化。最终,ST分子在界面上发生可逆聚合,形成由聚合态硫辛酸锌构成的外层和ZnS–有机无定形结构组成的内层,从而构建出稳定的双层电极-电解质界面,不仅保证了Zn²⁺离子的均匀通量,还增强了界面的机械稳定性。此外,ST分子中的动态二硫键赋予界面自调节与自修复能力,有效缓解电池循环过程中产生的界面损伤。

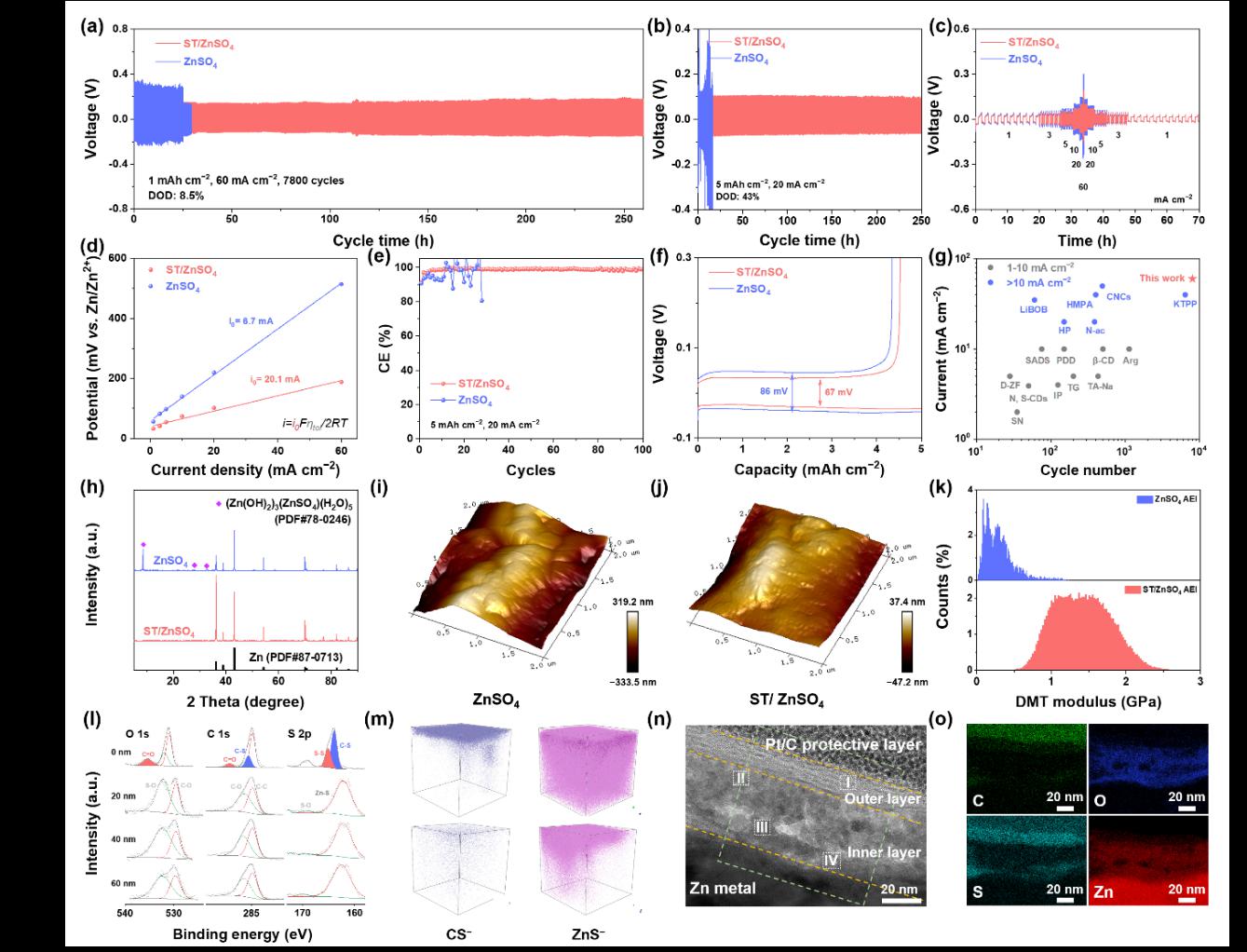

图4所示展现了ST分子抑制了锌腐蚀,析氢等副反应,促进了稳定电极界面的形成,诱导了锌均匀沉积,实现了平整均匀的锌沉积形貌,从而延长了锌负极的使用寿命。

图5所示为ST分子在锌负极和电解液界面的性能展示及形成机理研究。该双层结构的形成显著提升了锌负极/电解质界面的机械强度与化学稳定性,有效阻止了电解液中的H₂O与锌电极的直接接触,从而抑制了副反应的发生。凭借这一独特设计,ST增强的锌对称电池在60 mA cm⁻²高电流密度下实现了长达7800圈的超长循环寿命。

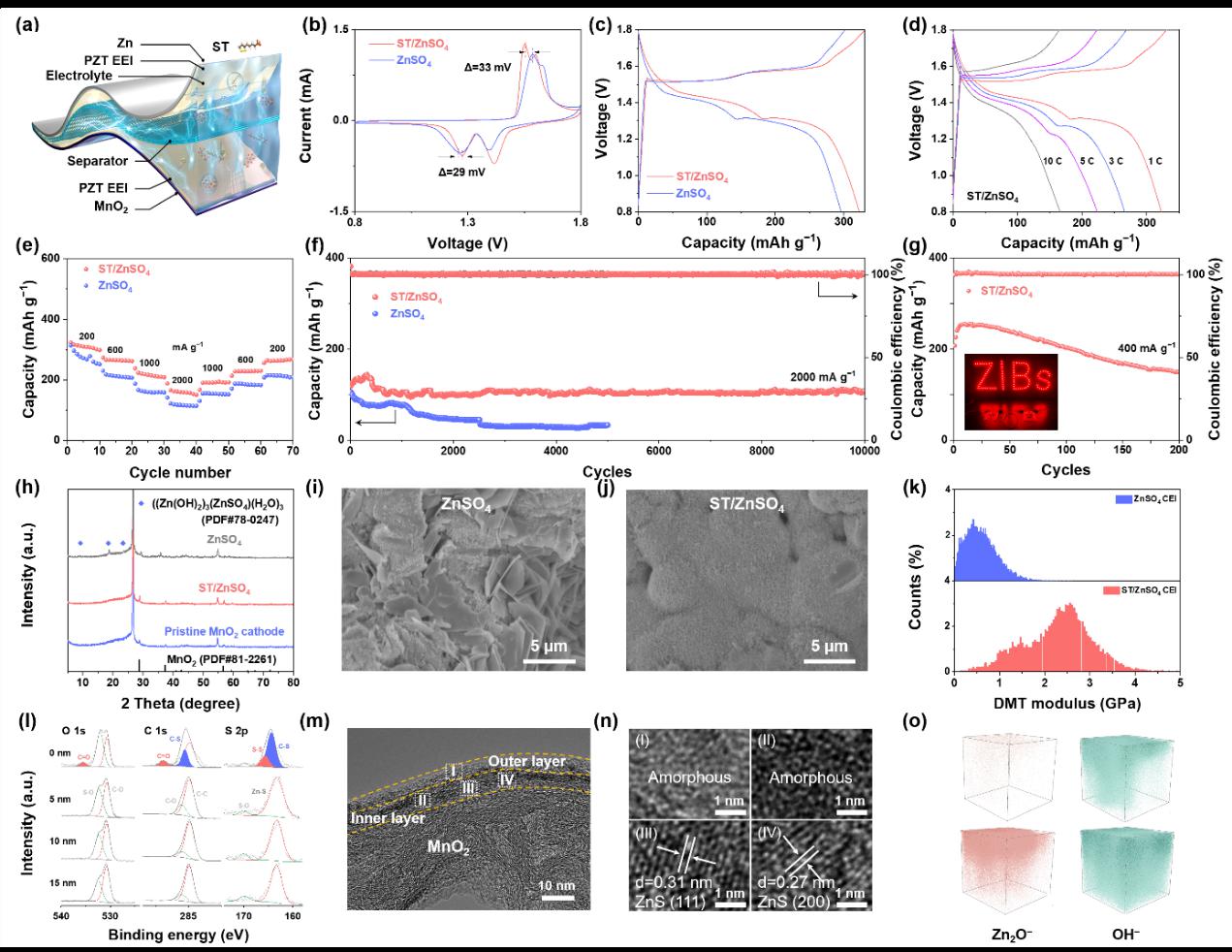

图6所示为ST分子在MnO2正极和电解液界面的性能展示及形成机理研究。该双层正极/电解质界面,抑制了界面副反应、提升了界面稳定性以及改善了电化学性能。凭借这一独特设计,组装的锌锰全电池在2000 mA g⁻¹下经过10,000圈循环后容量衰减率仅为0.0014%。这一双层界面工程策略为实现长寿命锌锰全电池的发展提供了重要突破。

相关研究工作以“Rational Design of a Bilayer Interface for Long-Term Stability of Zn Anodes and MnO2 Cathodes”发表在材料领域顶级期刊Advanced Materials上。菠菜导航担保网博士研究生朱开平和硕士研究生庄武彬为本文共同第一作者。本研究得到了国家重点研发计划(2024YFE0109200)、中央高校基本科研业务费专项资金(2024300440)以及广东省基础与应用基础研究基金(2025A1515011098)的资助。同时也得到了菠菜担保网论坛固体微结构物理国家重点实验室、现代工程与应用科学学院、江苏省人工功能材料重点实验室、微结构科学与技术协同创新中心、菠菜担保网论坛深圳研究院的大力支持与帮助。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202502366